おせち料理の中身は何種類?

定番料理や具材の意味も紹介

おせち料理の中身は、祝い肴・口取り・焼き物・酢の物・煮しめの5種類に分類され、一般的に20〜30品目の料理で構成されています。数の子(子孫繁栄)、黒豆(無病息災)、田作り(五穀豊穣)などの定番料理には、それぞれ新年への願いが込められています。重箱の段ごとに詰める料理にも決まりがあり、地域によって祝い肴三種の内容が異なるなど、地方色豊かな特色もあります。

■この記事で分かること

- おせち料理の中身は祝い肴・口取り・焼き物・酢の物・煮しめの5種類に分類され、20〜30品目で構成されている。

- 数の子「子孫繁栄」、黒豆「無病息災」、田作り「五穀豊穣」など、定番料理には、縁起の良い意味が込められている。

- 地域による違いとして、関東と関西で祝い肴の内容が異なることや、食べる日が地域で異なる。

おせちとは

お正月の定番となっているおせちとは、祝宴に供える食べ物「お節供(おせちく)」を起源とする料理です。元旦に一年の幸せを連れて訪れる年神様をもてなし、五穀豊穣や家族の健康を願う大切な意味合いがあります。

おせちの中身は

5種類の料理から構成される

おせちの品数は一般的に20〜30種類にのぼりますが、構成は5種類に分けられます。ここでは、おせち料理の種類について紹介します。

祝い肴

祝宴で出される肴のことで、3つの料理からなることから「祝い肴三種」とも呼ばれます。東西によって品目は少し異なり、関東では「数の子」「黒豆」「田作り(ごまめ)」、関西では「数の子」「黒豆」「たたきごぼう」が一般的です。

口取り

「口取り」は、会席料理などで最初に出される料理のことです。いわゆる「酒の肴」を指し、かまぼこや栗きんとん、昆布巻き、伊達巻など、彩り華やかな品目が多く供されます。祝い肴三種も、広義では口取りの一種です。

焼き物

日本料理で魚を焼いたものを指す言葉で、一汁三菜の一つです。おせちの焼き物には鯛や鰤、海老といった縁起の良い魚が詰められます。

酢の物

いわゆる酢漬け料理のことで、大根と人参を飾り切りして水引に見立てた紅白なますや、菊花かぶ、チョロギ、紅白の酢れんこんなどが代表的です。箸休めとして、焼き物と同じ重に入れられることも多くなっています。

煮しめ(煮物)

焼き物と並び、和食において欠かせない品目が煮物で、おせちでは「煮しめ」とも呼ばれます。おせちの煮しめには、れんこんやたけのこ、里芋など、縁起物とされる根菜類の煮物が詰められます。

おせちの定番料理と意味一覧

おせちに使われるのは、数の子、黒豆、昆布、鯛など、いずれも縁起物とされる野菜や海の幸ばかりです。その一つひとつに大切な理由があります。

数の子

数の子はニシンの卵です。たくさんの卵が並んでいる様子は、子孫繁栄を意味します。また、ニシンには「二親」という字が当てられることもあり、両親の長寿を願うという意味合いもあります。

黒豆

「まめ」という言葉は本来、「労苦をいとわず物事に集中して励む」「体が丈夫である」という意味があります。そこから転じて、マメ(豆)に、元気に働けるようにという意味が込められているのがおせちの黒豆です。また、薬膳では無病息災を願う長寿の食材として、古くから親しまれています。

田作り(ごまめ)

関東で祝い肴に選ばれる料理です。カタクチイワシの幼魚を乾燥させて、砂糖・醤油・みりんで味付けした甘辛い風味が特徴となっています。田作りという名称は、一説によるとイワシが田んぼの肥料として使われていたことに由来すると言われています。そこから五穀豊穣を意味する料理として、おせちに選ばれているようです。別名のごまめは五万米という当て字をすることから「豊作祈願」、さらに幼魚を使用することから「子孫繁栄」の意味も持ちます。

たたきごぼう

関西で祝い肴に選ばれる料理です。ごぼうをたたいて開くことから「開運」を意味します。ごぼう自体も縁起の良い意味を持つ食材で、地中に力強く根を張ることから「延命長寿」、薬効に優れていることから「健康」などを願って食されてきました。また、関西では、豊作の年に飛んでくる黒い瑞鳥(ずいちょう)に姿形が似ていることから、豊作を祈願する象徴でもあります。

かまぼこ

紅白かまぼこは、代表的なおせちの食材です。包丁で切り分けた形が半円になり「日の出」に見えると言われています。紅白の赤い部分は魔除け、白は清浄や神聖さを意味しています。

昆布

漢字で「養老昆布(よろこぶ)」と書くこともある昆布は、古くから戦勝祈願や不老長寿を祈願する食材として、祝事に用いられてきました。「子生婦(こんぶ)」や「子生夫」とも言われ、子孫繁栄を願う結納品としても贈られます。

伊達巻

長崎の料理「カステラかまぼこ」に由来する料理です。関東では甘め、関西では甘さ控えめな味付けがされることが多くなっています。伊達巻は巻物のような見た目をしていることから知性の象徴として扱われていて、おせちでは「学業成就」の願いを込めて食べられます。

栗きんとん

栗は「勝ち栗」と呼ばれて、勝負事の際に縁起を担ぐために食べられていた食材です。また、金色の見た目から、金運を願って食べられることもあります。

紅白なます

人参と大根を千切りにして、酢と砂糖で味付けした料理です。おせちでは箸休めとしての役割も持ちます。紅白の色味が水引のようなおめでたい雰囲気を醸し出し、一家の安全を願う縁起物として食されます。

チョロギ

関東や東北の定番おせち料理で、渦を巻いたような形の植物の茎を使った酢の物です。真っ赤な色が特徴で、黒豆に添えられることも多くなっています。チョロギは「長老木」などと表記することから、長寿祈願を願って食べられる料理です。

関連記事:チョロギとはどんな食べ物?見た目や味の特徴、おせち料理との関わりなどを解説

鰤(ぶり)

代表的な出世魚のひとつです。地域によって呼び方は若干異なりますが、成長に応じて名前が変わることで有名です。立身出世を祈願するという意味があります。

鯛(たい)

紅白の色合いが美しい鯛は、「めでたい」の語呂合わせで知られる縁起物です。長生きする魚なので、長寿の象徴でもあります。

海老(えび)

海老はひげが長く、背を丸めた姿は長寿を連想させるため、長生きを祈願するという意味合いがあります。おせちには、頭のある有頭海老を用いるのが一般的です。

筑前煮

山の幸を使った煮物で、具材は縁起の良い意味を持つものが選ばれています。たとえば里芋は「子孫繁栄」「家庭円満」、れんこんは「将来の見通しが良い」、手綱こんにゃくは「良縁成就」などの意味があります。煮しめとも似ていますが、鶏肉が入っているものが筑前煮、入っていないものが煮しめです。

地域によっておせちの風習は

さまざま

おせちの定番料理や食べ方には地域差があります。ここでは特徴的な風習を持つ地域のおせちを紹介します。

地域ごとの定番料理

その土地の名産や郷土料理をおせち料理として取り入れるケースもあります。

代表的な地域の定番おせち料理をまとめました。

・北海道:氷頭なます(鮭の氷頭(ひず)をなますに入れた料理)

・青森:いちご煮(アワビとウニのすまし汁)

・宮城:ナメタガレイ

・京都:白味噌雑煮、棒鱈

・大阪:にらみ鯛(鯛を用意して3日間手を付けないでおく)

・広島:賀日和え(穴子とほうれん草の和え物)

・愛媛:じゃこ天

・島根:サルボウ貝の煮付け

また、沖縄ではお正月におせち料理やお雑煮を食べる風習はありませんが「御三味(ウサンミ)」という重詰め料理を用意する習慣があるため、新年を祝して特別な食事をすることは共通しています。

おせちを食べる日も地域によって異なる

北海道と東北では、12月31日の大晦日におせち料理を食べる家が多いと言われています。大晦日におせちを食べる場合、年越しそばやお雑煮はおせちの後に食べるのが一般的です。

また、北海道では新年に「年取り膳」というごちそうを食べる家庭もあります。年取り膳には刺身、旨煮、きんぴらごぼう、大根なます、黒豆、昆布巻き、数の子、茶碗蒸し、いずし、クジラ汁、口取り菓子など、土地の名産品とおせちにも共通する料理が含まれています。

おせち料理の重箱への詰め方

おせち料理の中身の詰め方は、重箱の段数によって異なります。

おせち用の重箱には「三段重」もしくは「五段重」が選ばれ、食べる順番にあわせて上から順に詰められるのが一般的です。なお、「五の重」は神様から授かった福を詰めるため空にします。

| 三段重 | 五段重 | |

| 一の重 | 祝い肴・口取り | |

| 二の重 | 焼き物・酢の物 | 焼き物 |

| 三の重 | 煮物 | 煮物・酢の物 |

| 与の重 | ‐ | |

【Q&A】おせちについて

よくある質問

おせちについての疑問・質問をまとめました。

おせちを漢字で書くと?

おせちは漢字で「御節」と表記します。御節とは、おせちの由来である「御節供(おせちく)」が略された言葉です。

おせちは英語でなんて言う?

英語でおせちを伝える方法として、そのまま「Osechi-ryori」と表記する場合もあります。しかし、日本の食文化に詳しくない人に意味を伝わりやすくするために「New Year's dishes」や「New Year's food」、「Traditional New Year's food」と表現されることもあるようです。

身内が亡くなった年はおせちを食べられる?

喪中は故人を偲んで祝事を避ける時期ですので、縁起の良い料理を多く詰めたおせちは避けた方が無難です。

関連記事:喪中におせち料理を食べても大丈夫?喪中のおせちにおけるマナーやルールを解説

おせちの相場は?

おせちにかかる費用は、手作りするか百貨店・ネットショップなどで購入するかによって変わってきますが、購入する場合は2〜3万円の価格帯が人気です。

参考:おせち・年末年始の過ごし方に関する意識調査2024/婦人画報のお取り寄せ

関連記事:おせち料理の相場はいくら?人数や段数、ジャンルごとの購入費用を紹介

おせちはいつごろに予約すべき?

おせちの予約が本格化するのは、9月頃からです。人気商品はすぐに売り切れてしまうこともあるため、早期割引が適用されるうちに予約するのがおすすめです。ショップによっては9月前から早期割引が適用されるケースもあるようです。

届いたおせちはどうやって保存する?

百貨店やネットショップなどで予約したおせちは、基本的に冷凍便で届きます。元日に向けて食べる分だけ冷蔵庫に、長く楽しみたいものは冷凍庫に入れて保存しておくことで、好きなタイミングで食べられます。

「郵便局のネットショップ」のおせちが選ばれる理由

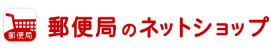

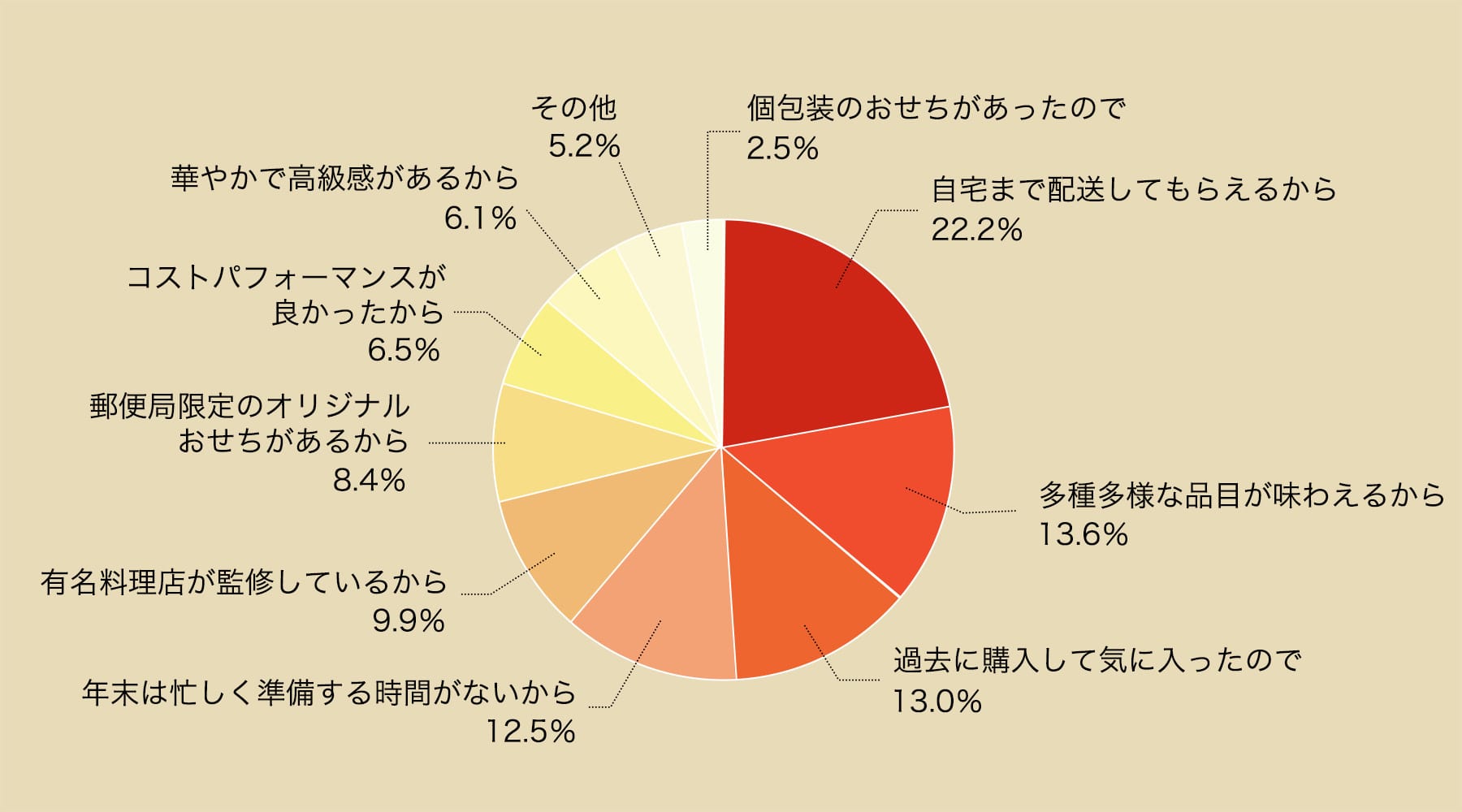

おせちの中身を重視して選びたい方にとって、豊富な品目と確かな品質は重要なポイントです。郵便局のネットショップでは、実際におせちをご購入いただいたお客様にアンケートを取り、郵便局のネットショップのおせちを購入された理由を調査いたしました。

年始の食卓を彩る、納得の一品と出会うためのヒントとして、ぜひお役立てください。Qおせちを購入された理由としてあてはまるものを教えてください

-

Q:おせちを購入された理由は何ですか?

※アンケート結果より一部抜粋。対象:「郵便局のネットショップ」顧客 有効回答数:413件 調査方法:インターネット アンケート実施期間:2025年1月8日〜15日

最も多かったのは「自宅まで配送してもらえるから」(22.2%)、続いて「多種多様な品目が味わえるから」(13.6%)、「過去に購入して気に入ったので」(13.0%)という結果になりました。

郵便局のネットショップのおせちは、自宅まで届けてもらえる手軽さに加え、五段重のような本格おせちも気軽に取り寄せられる点が魅力で、選ばれているようです。

家庭で揃えるには手間のかかる料理の数々が丁寧に詰め込まれており、ゆったりとした気持ちで新年を迎えたい方にぴったりの選択肢となっています。

-

Q:おせちを購入された理由は何ですか?

※アンケート結果より一部抜粋。対象:「郵便局のネットショップ」顧客 有効回答数:413件 調査方法:インターネット アンケート実施期間:2025年1月8日〜15日

最も多かったのは「自宅まで配送してもらえるから」(22.2%)、続いて「多種多様な品目が味わえるから」(13.6%)、「過去に購入して気に入ったので」(13.0%)という結果になりました。

郵便局のネットショップのおせちは、自宅まで届けてもらえる手軽さに加え、五段重のような本格おせちも気軽に取り寄せられる点が魅力で、選ばれているようです。

家庭で揃えるには手間のかかる料理の数々が丁寧に詰め込まれており、ゆったりとした気持ちで新年を迎えたい方にぴったりの選択肢となっています。

伝統から多様化する、

おせち料理の種類

今回はおせち料理の種類と食材について、詳しく解説しました。近年では、伝統を踏まえた上で和洋折衷や洋風、中華風など様々なおせちが誕生しています。祝い肴三種や縁起物とされる基本の食材を使用しながら、見た目にも華やかな新しいアレンジレシピを目にする機会も増えてきました。 元旦は美味しいおせちを囲みながら、家族の健康と安全、幸福を祈りましょう。

※云われについては諸説あります。

品数が多く、一つ一つの味が凝っていて美味しいと家族から評判でした。掲載写真通り、彩りや見た目も綺麗で、食卓が華やかになりました。来年も購入したいです。

神奈川県 20代 女性

毎年こちらのおせちを購入しています。家では使えない材料で華やかに盛り付けしてありいつも楽しみにしています。種類ごとに容器に入っているので、食べたものからお重から出せるので最後まで綺麗な盛り付けで食べることができるのも気に入っています。

広島県 60代 女性

個別包装で好きな時に好きなものを食べる事が出来た。常温保存で味も美味しかった。お重の無い商品だったので、同封リーフレットの盛り付けの写真が役に立った。

富山県 50代 女性

品数が多く、一つ一つの味が凝っていて美味しいと家族から評判でした。掲載写真通り、彩りや見た目も綺麗で、食卓が華やかになりました。来年も購入したいです。

神奈川県 20代 女性

毎年こちらのおせちを購入しています。家では使えない材料で華やかに盛り付けしてありいつも楽しみにしています。種類ごとに容器に入っているので、食べたものからお重から出せるので最後まで綺麗な盛り付けで食べることができるのも気に入っています。

広島県 60代 女性

個別包装で好きな時に好きなものを食べる事が出来た。常温保存で味も美味しかった。お重の無い商品だったので、同封リーフレットの盛り付けの写真が役に立った。

富山県 50代 女性

※アンケート結果より一部抜粋。対象:「郵便局のネットショップ」顧客 有効回答数:413件 調査方法:インターネット アンケート実施期間:2025年1月8日〜15日

おせち料理の豆知識一覧

-

おせち料理の意味とは?知ればより楽しめる食材に込められた思い

おせち料理の意味や、定番料理それぞれの料理に込められた意味について解説します。

-

おせち料理の定番具材と盛り付け方

おせち料理の詰め方の種類やコツ、食卓に出すときの盛り付け方法について紹介します。

-

おせち料理の中身は何種類?定番料理や具材の意味も紹介

お正月に食べるおせちの中身は、大きく5つに分けられます。この記事では、おせちの構成や、定番料理14品と、縁起を担ぐためにそれぞれに込められた意味、地域ごとの違い、重箱への中身の詰め方などを紹介します。

-

おせちって?おせちの選び方は?

おせちの意味や歴史を中心に、料理の種類や購入する場合の選び方を紹介します。

-

チョロギとはどんな食べ物?見た目や味の特徴、おせち料理との関わりなどを解説

チョロギについての基本的な概要やおせち料理の品として選ばれる理由、作り方や食べ方などについて解説していきます。

-

おせち料理の相場はいくら?人数や段数、ジャンルごとの購入費用を紹介

おせちを購入する人の割合や、人数別、段数別、ジャンル別の相場、予算内で満足するおせちを購入する方法について、解説していきます。

-

おせち料理の歴史や由来、食材などの基礎知識を解説

おせち料理の由来や歴史、おせち料理の構成、代表的な食材の意味、おせち料理の変化などについて解説していきます。

-

【大晦日or元日】おせち料理はいつ食べる?地域で異なるタイミング

「おせち料理はいつ食べる?地域で異なるタイミング」と題して、おせち料理を食べる時期について解説します。

-

喪中におせち料理を食べても大丈夫?喪中のおせちにおけるマナーやルールを解説

喪中のおせちにおけるルールやしきたり、喪中期間中には避けた方が良い食材、お正月のおせちに代わる料理などについて解説していきます。

-

お正月は冷凍おせち!冷凍のメリットやデメリット、上手な解凍方法などを解説

冷凍おせちのメリットやデメリット、冷蔵おせちとの違い、上手な解凍方法などを紹介します。

-

通販おせちの選び方!初めての方や失敗しないためのポイント

ジャンルやサイズ、予算などからおせちを選ぶときのチェックポイントを紹介しています。