おせちの詰め方は5種類!

重箱やお皿への盛り付け方法も解説

おせち料理の詰め方は主に5種類あり、田の字・市松、段取り、升掛け、七宝詰め、末広などのパターンがあります。重箱の段ごとに適した料理を配置し、色のバランスや汁気への配慮で、見た目にも美しく仕上がります。一の重には祝い肴・口取り、二の重には焼き物、三の重には煮物、与の重には酢の物を詰めるのが基本です。器に盛り付ける場合も同様の配色原理で華やかな食卓を演出できます。

■この記事で分かること

- おせちの詰め方には田の字・市松、段取り、升掛け、七宝詰め、末広の5つの基本パターンがある。

- 重箱への詰め方は段ごとに役割が決まっており、一の重は祝い肴・口取り、二の重は焼き物、三の重は煮物、与の重は酢の物を配置する。

- 重箱以外にも長手皿や小皿、漆器、大皿・大鉢などの器で盛り付けが可能で、飾り切りやあしらいで華やかさを演出できる。

おせちの定番の詰め方

おせちの詰め方は多種多様で、料理の種類や量に合わせてさまざまなアレンジを楽しめます。ここではおせちの定番の詰め方を5種類紹介します

田の字・市松

方眼紙や碁盤のように、お重を正方形に仕切る詰め方です。お重を4分割した詰め方を「田の字」、6分割した詰め方を「市松」と呼びます。部分的に仕切りを増やしたり減らしたりとアレンジも簡単にできるので、料理の種類や量に合わせやすいのが魅力です。

段取り(段詰め)

お重を横長の長方形に仕切る詰め方です。上から見るとドイツ国旗のような見た目になります。スペースが広いので、量の多い料理にも対応しやすいことが魅力です。基本的には3段に仕切りますが、料理に合わせて仕切りを増やしたり、部分的に縦方向に仕切ったりすることもできます。

升掛け(手綱)

段取りを45度傾けたような、お重を対角線上に仕切る詰め方です。3つもしくは5つに仕切るのが一般的ですが、仕切りの数や位置を変えるだけでさまざまな詰め方が楽しめます。升掛けでは直線的に仕切りますが、曲線状の仕切りを使った詰め方は「扇詰め」と呼ばれ、扇が重なったような華やかな見た目になります。

七宝詰め

お重の中央に大きなダイヤを配置したような詰め方です。日本の伝統的な模様である「七宝紋」のように見えることから七宝詰めと呼ばれています。中央のダイヤのようになっている部分の中を、田の字のように正方形で仕切ると、さらに豪華な見た目になります。

末広

丸い小鉢をお重の中央に配置して、そこから四隅に向かって仕切りを設置する詰め方です。小鉢には数の子や海老など、おせちの主役になるような見た目にも華やかで贅沢な料理を入れると、おめでたい雰囲気を高められるでしょう。

きれいに詰めるためにおせちの種類を知ろう!

そもそもおせちにはどんな料理があるのでしょうか。まずはおせちの構成と、料理を詰める場所の考え方について紹介します。

おせち料理の種類は5つ

おせちは「祝い肴」「口取り」「焼き物」「酢の物」「煮物」の5種類から構成されています。20〜30種類もの料理が詰められているのが一般的です。会席料理では料理が出される順番にいただきますが、おせち料理は重箱の上の段からいただくのが伝統的なマナーとされています。

詰め方は重箱の段数によって変わる

おせち料理は食べる順番に合わせて詰められます。前菜にあたる「祝い肴」や「口取り」は上の段に、会席料理ではご飯の前にいただく「酢の物」「煮物」は下の段に詰めるのが一般的です。おせちに使う重箱は5段もしくは3段が一般的で、それぞれ以下のように詰められます。

<5段>

・一の重:祝い肴、口取り

・二の重:焼き物

・三の重・与の重(4段):煮物、酢の物

※5段目は「福を詰める」場所として空箱にする

<3段>

・一の重:祝い肴、口取り

・二の重:焼き物、箸休めになる酢の物

・三の重:煮物

重箱へおせちをきれいに詰めるコツ(五段の場合)

重箱へのおせちの詰め方を段ごとに紹介します。

一の重(祝い肴・口取り)

・祝い肴:黒豆・数の子・田作り・たたきごぼう

・口取り:かまぼこ・伊達巻・昆布巻・栗きんとん・錦糸玉子

一の重は、9分割した「市松」で、9品を詰めていくのがおすすめです。まず中心には、カップまたは小鉢に入れた黒豆を置きましょう。次に四隅にそれぞれ1品ずつを配置し、残りの4品を隣と色が重ならないよう並べていくと彩り良く見えます。

二の重(焼き物)

二の重には「焼き物」を入れます。焼き物とは海の幸を焼いた料理で、おせちでは鰤、鯛、海老などの食材がよく取り入れられます。

焼き物の詰め方は、「升掛け」がおすすめです。重箱の二辺を対角線で結ぶように、鯛や伊勢海老などのメインとなる料理を斜めに配置しましょう。そのまわりを埋めるように、他の料理を入れていってください。

メイン以外の料理は、一口サイズもしくは1人分に切り分けておくと取り分けやすくなります。また、汁気が気になる料理は、盛りつけ前にキッチンペーパーで軽く汁気を切っておき、食卓に出す直前に煮汁をかけるとツヤが出ます。

三の重(煮物)

三の重には、煮物を入れます。煮しめや筑前煮のように煮物が1品のみの場合は、箱の全面に敷き詰めるのが一般的です。

他の段と違って仕切りを設けない場合も、彩り良く見せる詰め方のコツがあります。まずは、れんこんやこんにゃくなどの彩度の低い具材を入れてみてください。そして最後ににんじんのような鮮やかな食材を入れることで、見た目が華やかになります。同じ食材同士ができるだけ隣り合わないようにするのもポイントです。

与の重(酢の物)

与の重(4段目)には、酢の物を詰めます。

酢の物は、おせちでは箸休めとしての役割を持つ料理です。そのため、無理に重箱いっぱいに詰め込むよりも、空白を活かした盛り付け方にするのもおすすめです。

鮮やかな絵付けが施された小皿や、日本料理用の飾りなどを取り入れつつ、重箱の黒い漆が映えるように配置することで、華やかな見た目になるでしょう。

器へおせちをきれいに盛り付けるコツ

重箱が家にない場合や、「子どもたちが取り分けやすい形で食卓に出したい」といった場合には、器に盛り付けるのもおすすめです。洋風なお皿を取り入れると和モダンな雰囲気になり、重箱とはまた違った華やかさを醸し出すでしょう。ここでは、おせちを盛り付けるのにピッタリなお皿の形と、それぞれに適した料理を紹介します。

長手皿

伊達巻やかまぼこといった人気で汁気の少ない料理は、長手皿に盛り付けるのがおすすめです。奇数個をゆったり並べて、各々で取り分けると良いでしょう。長手皿は、オードブルのように豆皿を乗せる「重ね使い」をすると、さらに垢抜けた印象に見えます。

小皿

海の幸のように汁気があり鮮やかな色彩の料理は、絵付きの小皿に1人分ずつを盛り付けると良いでしょう。盛り付けは高さが生まれるように意識すると、立体感が出てきます。小皿は料理のアクセントカラーになるような色味のものを選ぶと、鮮やかな印象を与えます。

漆器

淡い色の料理は、朱色の漆器に並べるとあらたまった雰囲気が出るため、お正月のお祝いムードを盛り上げます。また、子どもが食べられる料理をワンプレートに盛り付けるときにも、漆器はおすすめです。お雑煮などの汁物を出す際も、漆器の椀を使うと華やかな食卓になります。

大皿・大鉢

煮物や焼き物などおせちのメインとなるような料理は、大皿や大鉢に盛り付けるのがおすすめです。食卓でひときわ目を引くので、豪華さもアップします。重箱を連想させる黒やベージュなどの色味のシンプルなデザインの皿を選ぶと、料理に目線が集めやすくなるでしょう。

おせちの盛り付けに取り入れたいひと工夫

おせちは重箱やお皿にただ並べるだけでなく、配置や切り方、アクセントとなるアイテムを取り入れるとお正月のおめでたい雰囲気を引き立てます。ここでは、おせちをさらにきれいに盛り付けるための工夫を4つ紹介します。

似たような色の料理は離して配置する

似た色の料理が隣り合わないように配置しましょう。たとえば黒豆と昆布巻はどちらも暗い色合いなので、数の子やかまぼこなどの華やかな色の料理の隣に詰めるのがおすすめです。コントラストをつけることで、お正月らしい豪華な見た目を演出できます。

汁気のある料理はカップを使う

おせちの定番料理には、黒豆や筑前煮、煮魚など汁気の多い料理もあります。おせちは数日に分けて食べることも多いため、煮汁が他の料理に染み出して、本来の風味を損なってしまう可能性があるでしょう。そうしたリスクを避けるためにも、小鉢や小皿などに入れて詰めるのがポイントです。

飾り切りで華やかさを演出

かまぼこや野菜(煮物・酢の物など)は、飾り切りというひと手間を施すことでさらに美しい見た目になります。初心者にもおすすめなのは、松葉、結びかまぼこ、うさぎなどの切り方です。また、にんじんは「ねじり梅」、れんこんは「花れんこん」といった飾り切りの方法があります。飾り切りは動画サイトなどで解説動画がアップされていますので、参考にしながら取り入れてみてください。

「あしらい」で料理を引き立てる

あしらいとは、日本料理の盛り付けに使われる葉のことです。おせちには、「裏白」「南天の葉」「ハラン」「笹の葉」「花穂(かすい)」といった縁起物とされる植物が選ばれます。ハランは、パック寿司やお弁当などに入っている「バラン」と呼ばれる緑色のシートのもとになったものです。

詰めたおせち料理を食べるときは!?

重箱に詰めたおせち料理は、どのように食卓に並べたら良いのでしょうか。おせちを食べるときのマナーや、おすすめの盛り付け方を紹介します。

祝箸を用意しよう

おせち料理でお正月をお祝いするために用意しておきたいのが、祝い箸です。普通の割り箸と違って両端が細くなっていて、片方は人が、片方は神様が使うとされています。祝い箸の箸袋は紅白や金などの華やかな装飾が施されているものが多いので、食卓に彩りをプラスしてくれるでしょう。祝い箸を使うときは箸の中央を持ち、できるだけ箸先を汚さないようにするのが伝統的なマナーだとされています。

食べるときは食器に盛り付けるのもおすすめ

重箱のまま食卓に並べて各自で取り分けるのも良いですが、一人前ずつ食器に盛って提供するのもおすすめです。ワンプレートや半月盆などを活用すると、おしゃれに盛り付けられます。食器の色はモノトーンや赤などを選ぶと和風の雰囲気を出せるでしょう。松や花などのアイテムを飾りとして使うと、お正月らしい華やかな見た目を演出できます。

おせちの詰め方に関するよくある質問

おせち料理の詰め方のルールは?

重箱への詰め方は食べる順番に合わせて決まっています。一の重に祝い肴・口取り、二の重に焼き物、三の重・与の重に煮物・酢の物を詰めるのが基本です。五の重は「福を詰める」場所として空箱にします。

三段重の場合、料理の配置はどう変えればよいですか?

三段重の場合は、一の重に祝い肴・口取り、二の重に焼き物・酢の物、三の重に煮物を詰めるのが一般的です。品数に応じて柔軟に調整してください。

手作りのおせちと購入したおせち、詰め方に違いはありますか?

基本的な詰め方は同じです。購入したおせちも自分好みに詰め直すことで、より華やかに演出できます。ただし、汁気の多い料理は移し替える際に注意が必要です。

「郵便局のネットショップ」のおせちが選ばれる理由

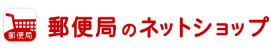

美しいおせちを自分で詰める楽しみもありますが、最近では通販にておせちを購入する方も増えています。郵便局のネットショップでは、ご購入いただいたお客様にアンケートを取り、選ばれる理由を調査いたしました。

新しい年のはじまりにふさわしい一品を見つけるために、ぜひ参考になさってください。

Qおせちを購入された理由としてあてはまるものを教えてください

-

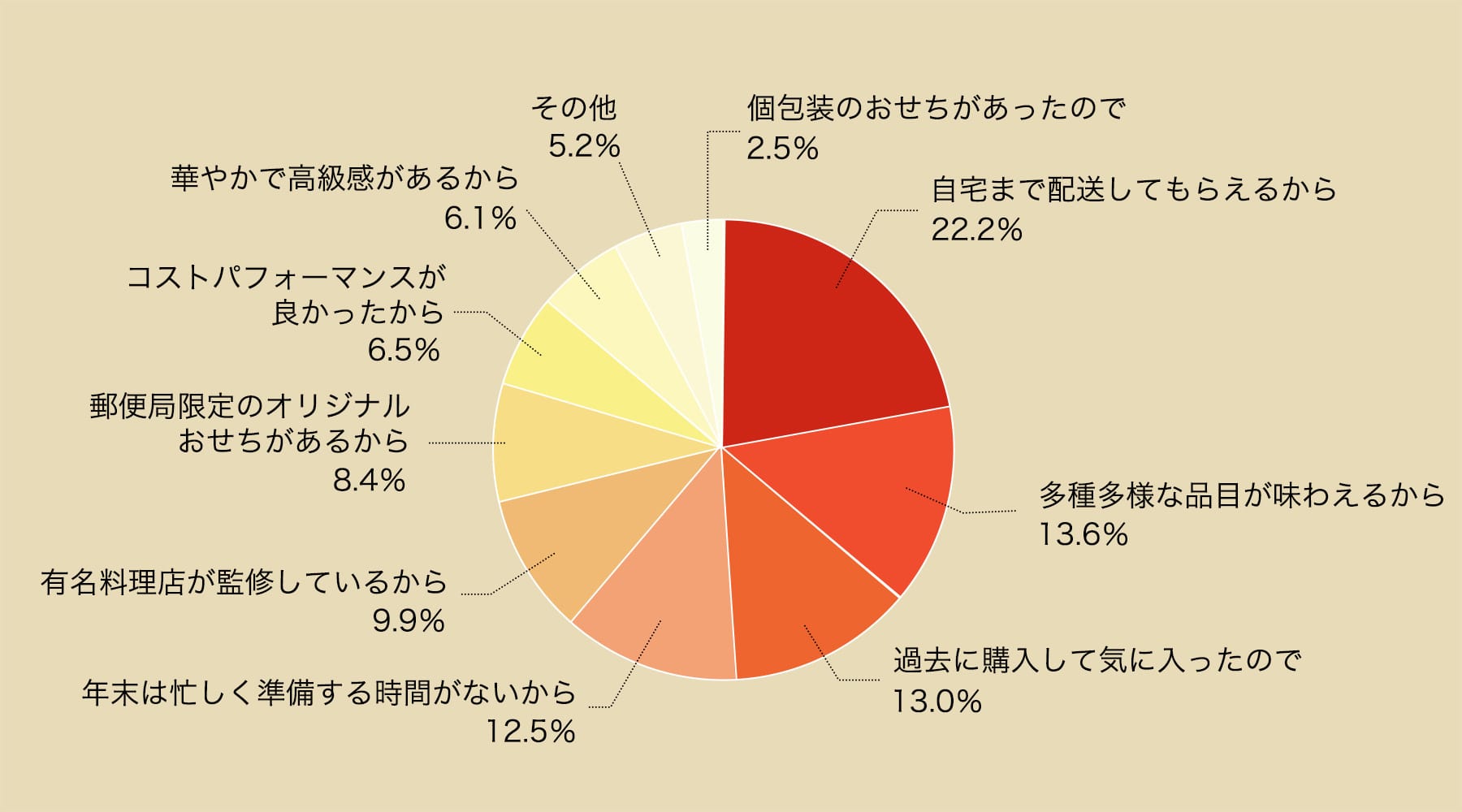

Q:おせちを購入された理由は何ですか?

※アンケート結果より一部抜粋。対象:「郵便局のネットショップ」顧客 有効回答数:413件 調査方法:インターネット アンケート実施期間:2025年1月8日〜15日

最も多かったのは「自宅まで配送してもらえるから」(22.2%)、続いて「多種多様な品目が味わえるから」(13.6%)、「過去に購入して気に入ったので」(13.0%)という結果になりました。

また、「華やかで高級感があるから」(6.1%)という声もあり、郵便局のネットショップのおせちは、味や品目の多さはもちろん、丁寧に詰められて届く商品や、詰め替えが簡単なものなど、手軽に美しさを楽しめる点も、選ばれる理由のひとつとなっています。

品数の多さを活かした彩り豊かな配置や、重箱ごとの意味に沿った構成は、見て楽しみ、食べて満足できる新年の食卓を演出します。

年始の特別なひとときを、見た目にも美しく、味わいにも優れたおせちでお迎えください。

-

Q:おせちを購入された理由は何ですか?

※アンケート結果より一部抜粋。対象:「郵便局のネットショップ」顧客 有効回答数:413件 調査方法:インターネット アンケート実施期間:2025年1月8日〜15日

最も多かったのは「自宅まで配送してもらえるから」(22.2%)、続いて「多種多様な品目が味わえるから」(13.6%)、「過去に購入して気に入ったので」(13.0%)という結果になりました。

また、「華やかで高級感があるから」(6.1%)という声もあり、郵便局のネットショップのおせちは、味や品目の多さはもちろん、丁寧に詰められて届く商品や、詰め替えが簡単なものなど、手軽に美しさを楽しめる点も、選ばれる理由のひとつとなっています。

品数の多さを活かした彩り豊かな配置や、重箱ごとの意味に沿った構成は、見て楽しみ、食べて満足できる新年の食卓を演出します。

年始の特別なひとときを、見た目にも美しく、味わいにも優れたおせちでお迎えください。

まとめ

おせちの重箱への詰め方は、大きく分けて5種類あります。品数や料理の種類に合わせて仕切りや器を用意し、美味しく見えるよう飾りつけて、新年をお祝いしてみてはいかがでしょうか。また、重箱ではなく器に盛って出しても、華やかな食卓を演出できます。おせちを数日に分けて食べる場合は、1人分ずつを食器に盛り付けるのもおすすめです。おせちを準備する際は、縁起を担ぐアイテムである祝箸も忘れずに用意しましょう。

有名店とコラボした郵便局限定のおせちをはじめ、定番ものから個包装のおせちまで幅広いラインナップが揃っており、ランキング形式や予算、人数別から選べるため、ご自宅にいながら手軽に注文できます。

※云われについては諸説あります。

品数が多く、一つ一つの味が凝っていて美味しいと家族から評判でした。掲載写真通り、彩りや見た目も綺麗で、食卓が華やかになりました。来年も購入したいです。

神奈川県 20代 女性

毎年こちらのおせちを購入しています。家では使えない材料で華やかに盛り付けしてありいつも楽しみにしています。種類ごとに容器に入っているので、食べたものからお重から出せるので最後まで綺麗な盛り付けで食べることができるのも気に入っています。

広島県 60代 女性

個別包装で好きな時に好きなものを食べる事が出来た。常温保存で味も美味しかった。お重の無い商品だったので、同封リーフレットの盛り付けの写真が役に立った。

富山県 50代 女性

品数が多く、一つ一つの味が凝っていて美味しいと家族から評判でした。掲載写真通り、彩りや見た目も綺麗で、食卓が華やかになりました。来年も購入したいです。

神奈川県 20代 女性

毎年こちらのおせちを購入しています。家では使えない材料で華やかに盛り付けしてありいつも楽しみにしています。種類ごとに容器に入っているので、食べたものからお重から出せるので最後まで綺麗な盛り付けで食べることができるのも気に入っています。

広島県 60代 女性

個別包装で好きな時に好きなものを食べる事が出来た。常温保存で味も美味しかった。お重の無い商品だったので、同封リーフレットの盛り付けの写真が役に立った。

富山県 50代 女性

※アンケート結果より一部抜粋。対象:「郵便局のネットショップ」顧客 有効回答数:413件 調査方法:インターネット アンケート実施期間:2025年1月8日〜15日

おせち料理の豆知識一覧

-

おせち料理の意味とは?知ればより楽しめる食材に込められた思い

おせち料理の意味や、定番料理それぞれの料理に込められた意味について解説します。

-

おせち料理の定番具材と盛り付け方

おせち料理の詰め方の種類やコツ、食卓に出すときの盛り付け方法について紹介します。

-

おせち料理の中身は何種類?定番料理や具材の意味も紹介

お正月に食べるおせちの中身は、大きく5つに分けられます。この記事では、おせちの構成や、定番料理14品と、縁起を担ぐためにそれぞれに込められた意味、地域ごとの違い、重箱への中身の詰め方などを紹介します。

-

おせちって?おせちの選び方は?

おせちの意味や歴史を中心に、料理の種類や購入する場合の選び方を紹介します。

-

チョロギとはどんな食べ物?見た目や味の特徴、おせち料理との関わりなどを解説

チョロギについての基本的な概要やおせち料理の品として選ばれる理由、作り方や食べ方などについて解説していきます。

-

おせち料理の相場はいくら?人数や段数、ジャンルごとの購入費用を紹介

おせちを購入する人の割合や、人数別、段数別、ジャンル別の相場、予算内で満足するおせちを購入する方法について、解説していきます。

-

おせち料理の歴史や由来、食材などの基礎知識を解説

おせち料理の由来や歴史、おせち料理の構成、代表的な食材の意味、おせち料理の変化などについて解説していきます。

-

【大晦日or元日】おせち料理はいつ食べる?地域で異なるタイミング

「おせち料理はいつ食べる?地域で異なるタイミング」と題して、おせち料理を食べる時期について解説します。

-

喪中におせち料理を食べても大丈夫?喪中のおせちにおけるマナーやルールを解説

喪中のおせちにおけるルールやしきたり、喪中期間中には避けた方が良い食材、お正月のおせちに代わる料理などについて解説していきます。

-

お正月は冷凍おせち!冷凍のメリットやデメリット、上手な解凍方法などを解説

冷凍おせちのメリットやデメリット、冷蔵おせちとの違い、上手な解凍方法などを紹介します。

-

通販おせちの選び方!初めての方や失敗しないためのポイント

ジャンルやサイズ、予算などからおせちを選ぶときのチェックポイントを紹介しています。