#お歳暮

喪中でもお歳暮は贈る?期間、品物選びの正しいマナー

年末のお歳暮は、相手や自分が喪中の場合でも贈ること自体はマナー違反ではありません。多くの場合、忌中(四十九日)が過ぎてから贈る方が多い傾向にありますが、相手のご事情やご家庭の慣習によって異なる場合もあります。のし紙の表書きや贈り方についても、相手に配慮しつつご判断ください。本記事では「喪中や忌中にお歳暮を贈ってよいか」「故人あてに届いた場合の対応」など、喪中のお歳暮マナーをわかりやすく解説します。

-

- この記事で分かること

- ・お歳暮は「祝い事ではない」ため、贈る側・受け取る側が喪中でも贈答はマナー違反ではありません。「忌中(仏式で四十九日)」の期間を避けて贈るとよいでしょう。

- ・相手が喪中の場合は、水引や熨斗がない白無地の奉書紙(ほうしょし)を使用し、祝い言葉を避けた送り状を添えるのが一般的です。

- ・故人宛のお歳暮も、通常のお歳暮と同様にお礼状を送付します。贈り物への感謝とともに故人が亡くなった旨を記し、次回からお歳暮の受け取りを遠慮する場合は、お断りの文も添えましょう。

喪中にお歳暮を贈っても良い?

「喪中」とは、遺族や親族が故人を偲び、喪に服する期間のことを表します。「忌中」と呼ばれる期間もあります。

そもそも喪中とは?忌中との違い

喪中の期間は宗教を問わず、おおまかには一周忌法要が終わるまでとされていますが、近縁関係によっても異なります。忌中とは、故人が冥土を旅する期間のことです。忌中の期間は、仏式の場合に命日から49日間、神式の場合に命日から50日間を指します。

<一般的な喪中の期間の目安>

| 故人との関係 | 喪中の期間の目安 |

|---|---|

| 父母、養父母、義父母 | 12〜13ヶ月 |

| 子ども、祖父母 | 3〜6ヶ月 |

| 兄弟、姉妹 | 30日〜3ヶ月 |

| 曽祖父母・叔父叔母・伯父伯母 | なし |

喪中の期間にお歳暮やお中元を贈っても問題ない

少し意外に思う方が多いかもしれませんが、贈る相手が喪中のときにお歳暮やお中元を贈ることは問題ありません。また、贈る人自身が喪中の期間でも問題なく贈ることができます。

お歳暮やお中元は、祝い事ではなく、「感謝の気持ちを伝える贈り物」であるためです。

ただし、一般的に喪中のときは「お祝い事」は避けるべきだと言われています。お祝い事の例としては、正月祝いや結婚式などが挙げられます。

このようなお祝い事に関連する贈り物は、伝統的には避けられることが多いですが、相手やご家庭の慣習に合わせてご判断ください。

相手が喪中のタイミングでお歳暮を贈る際のマナーや注意点

相手が喪中のときにお歳暮を贈ることは、マナー違反ではありませんが、贈るときのマナーはあります。相手に失礼がないように、配慮のある贈り物を心がけましょう。

49日までの期間と贈答の判断

一般的には49日が過ぎるまでは贈るのを控えることも多いですが、相手やご自身の意向を尊重して選択することが大切です。悲しみの渦中であることや、法事などの対応の忙しさについて配慮するためです。

年内を過ぎてしまう場合は「寒中御見舞い」として贈るようにしましょう。

寒中見舞いの時期は、1月7日から2月4日頃までです。

また、贈る人自身が喪中のときも忌明け後に贈るのが一般的です。忌中の方からの贈り物については、宗教的・文化的な考え方により気にされる方もいらっしゃいます。気になる場合は、事前にご意向を確認されると安心です。

故人宛の贈答について

故人宛の贈答については、先方のご意向やご家庭の慣習を確認し、柔軟に対応しましょう。遺族や親族に辛い思いをさせるおそれがありますので配慮が必要です。故人のご家族や親族と付き合いが深くない場合は、特に何かを贈る必要はありません。

自身が喪中で故人宛にお歳暮が贈られた場合は、お礼状を書くのが一般的です。贈り物への感謝の気持ちと合わせて、当人が亡くなったことを書き添えるようにしましょう。

お歳暮での祝い言葉の扱い

お歳暮に添える送り状や手紙では、祝いの言葉を避ける方もいらっしゃいますが、相手の気持ちやご事情に合わせて表現を工夫するとよいでしょう。慣習で避けるべきとされてきた祝い言葉の例:ご健勝、ご清栄、ご繁栄、ご発展、お喜び、お慶びなど

喪中のお歳暮の品物選び

喪中だからといって、品物選びについて特別なマナーや注意点はありません。一般的なマナーを参考にしつつ、相手のご事情やご希望、アレルギーの有無に合わせて柔軟に選ぶことが大切です。

伝統的なマナーでは、刃物類やハンカチ、スリッパ、現金や金券などは避けられることが多いですが、相手の価値観やご家庭の慣習に合わせてご判断ください。相手の価値観やご家庭の慣習を尊重し、気になる場合は事前に確認するなど、思いやりの気持ちで選ぶことをおすすめします。

関連記事:失敗しないお歳暮の選び方とは?贈ってはいけないもの

熨斗(のし)や水引選びにも注意

お歳暮は基本的に、紅白の蝶結びの水引に熨斗がついた熨斗紙を使います。しかし、相手が喪中のタイミングでお歳暮を贈るときは、水引や熨斗がない白無地の奉書紙を使用される方が多いですが、相手や地域の慣習に合わせてご判断ください。表書きは通常どおり真ん中より上部に「御歳暮」と書き、対になる下部に名前を書きます。

また、包装紙も紅白や金など、お祝いを連想させる色や大柄のものを避けましょう。グレーや薄紫など、落ち着いた単色の包装紙を選ぶと派手に見えません。のし、水引の選び方についても、一般的なマナーを参考にしつつ、相手のご事情やご希望に合わせて柔軟に選ぶことが大切です。

自分が喪中のタイミングでお歳暮を贈る際のマナー

自分が喪中の場合でもお歳暮を贈ることに問題はありません。ただし、お歳暮は四十九日が終わった忌明け後に贈るのが一般的です。お歳暮の贈り方は相手が喪中の場合と同様に、白無地の奉書紙に表書きは「御歳暮」とします。しかし、なかには死を「穢れ(けがれ)」として、喪中の相手から贈答品を受け取るのを良しとしない人もいるので、相手に確認してからお歳暮を贈るのも一つの方法です。

関連記事:お歳暮を贈るときのマナーとは

故人宛にお歳暮が届いたときのマナー

故人宛に届いたお歳暮も受け取ることができます。受け取った場合は、通常のお歳暮と同様にお礼状で感謝の気持ちをお伝えいただくと丁寧です。数年にわたってお歳暮のお付き合いがある場合は、故人の葬儀が終わったタイミングで挨拶状を出したり、新年の挨拶を遠慮する喪中はがきを出したりするのが一般的です。

しかし、葬儀や納骨などの準備に追われていると連絡が漏れてしまい、相手に故人が亡くなったことを知らせていなかった場合もあるでしょう。そうした相手からお歳暮が届いた際は、お礼状で故人となったことを伝えましょう。くわえて連絡ができなかったことへの謝罪と、「仏前に供えさせていただきます」などといった感謝の気持ちを伝える一文を添えます。

故人となったことで次回からお歳暮の受け取りを遠慮したい場合は、「お気遣いありませんよう」と、お断りの文を添えましょう。

喪中でお歳暮を贈る際に

おすすめの郵便局のネットショップ

お歳暮は、ネット注文で贈る方も増えています。郵便局の便利なサービスをご紹介します。

お歳暮を贈るときは、日本郵便株式会社が運営する「郵便局のネットショップ」がおすすめです。

お歳暮担当のバイヤーが選りすぐりのお歳暮ギフトをピックアップしたコーナーをはじめ、予算や贈る相手との関係性に合わせておすすめの贈り物を選ぶことができます。

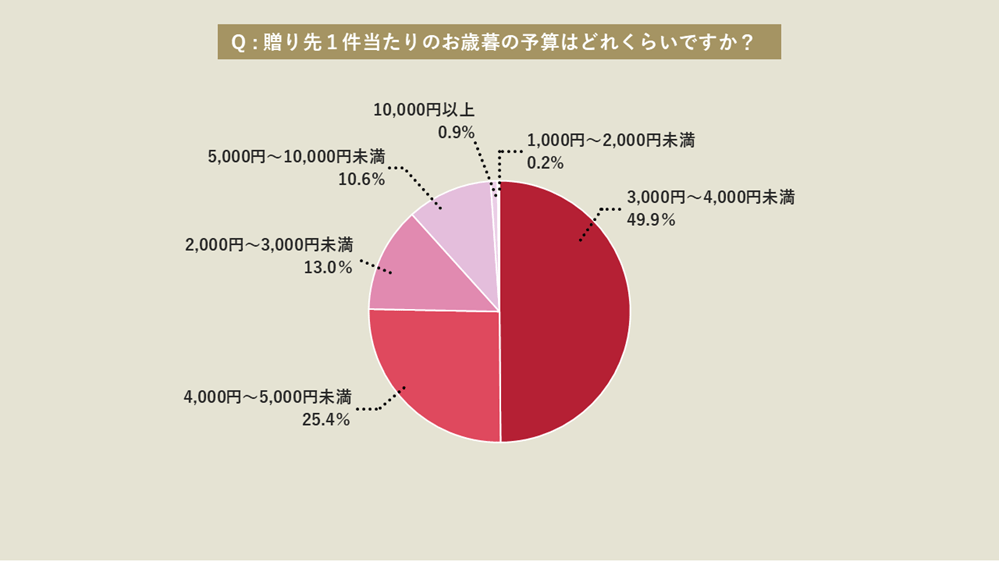

また、予算別にギフトを手早く探せるのも大きな魅力です。郵便局のネットショップでは、実際にお歳暮を購入されたお客様へのアンケートを通じて、1件あたりのご予算についても調査しています。平均的な予算の価格帯が気になる方は、ぜひご参考になさってください。

アンケート調査では3,000円〜4,000円未満の価格帯を選ぶ方が多い傾向が見られましたが、贈る相手やご自身のご事情に合わせて、無理のない範囲でお選びいただくことが大切です。価格帯の傾向は一つの目安としてご参考ください。

喪中のお歳暮についての

よくある質問

喪中にお歳暮を贈る場合、贈ってはいけない時期を避ける必要があります。贈る時期によっては、お歳暮がお祝いの意味を持ってしまうこともあるので、失礼にあたらないように注意しましょう。ここでは、喪中時のお歳暮に関するよくある質問を紹介します。

喪中の相手にお歳暮を贈らない方がいい期間はある?

相手が喪中の場合、基本的に忌中を避ければお歳暮を贈って構いませんが、忌明けがお歳暮の時期を過ぎてしまった場合は注意が必要です。お歳暮の時期が過ぎて年が明けると、「お年賀」を贈る「松の内」の期間に入ります。お年賀は新年をお祝いする意味があるので、お歳暮の期間が過ぎたからといって、お年賀を贈るのは避けましょう。

喪中の相手にお歳暮を贈る時期やタイミングは、ご家庭や地域の慣習、相手のご事情によって異なります。迷った場合は、相手の意向を確認し、無理のない範囲でご判断ください。

お歳暮を贈るのを逃してしまったらどうする?

お歳暮の時期が過ぎてしまったら、松の内の期間を避け、寒中見舞いを贈るのが一般的です。

- ・松の内:関東では元旦〜1月7日、そのほかの地域では1月15日まで

- ・寒中見舞い:関東では1月8日以降、そのほかの地域では1月16日からそれぞれ立春の2月4日頃まで

寒中見舞いを同等または目下の相手に贈る場合、表書きを「寒中御見舞」とし、目上の相手に贈る場合は表書きを「寒中お伺い」とします。

寒中見舞いの品物は、お歳暮と同様でも問題ありません。しかし、寒中見舞いは、寒さが厳しい時期に相手を気遣うために贈るものなので、お茶やコーヒーのギフトなど、体があたたまるギフトを贈るのもおすすめです。

関連記事:お歳暮はいつまでに贈る?11月の贈答はOK?時期が遅れた場合は?

自分が喪中のとき、お歳暮のお返しは必要?

自分が喪中の際のお歳暮やお返しについても、必ずしも決まったルールがあるわけではありません。ご自身や相手のご事情・お気持ちを優先して選択しましょう。

喪中のお歳暮には、相手への配慮を忘れずに

今回は「喪中のお歳暮」について、基本的な知識を紹介しました。

お歳暮は、日頃の感謝を伝えるためのものです。喪中にお歳暮を贈ることは、失礼ではありません。忌中を避けるといったマナーさえ押さえておけば安心です。

ただし、相手が喪中の場合はお歳暮を贈るタイミングや品物選びに注意を払う必要があります。反対に自分が喪中のときに届いたお歳暮は、お礼状の内容などが変わってくるため、気をつけましょう。お歳暮は大切な人に感謝の気持ちを伝える贈り物です。マナーを守って、ご縁をつなげていきましょう。

郵便局のネットショップでも、お歳暮にぴったりな冬ギフトを取り揃えています。ご希望にあわせてご活用いただければ幸いです。

※コラムの内容については、地域性や諸説ございます。

日本郵便株式会社として記載内容のみを推奨しているものではございません。

-

- お歳暮にはお菓子がふさわしい?

- お歳暮にお菓子が適している理由や、お歳暮用のお菓子の選び方、人気のお菓子、お菓子を贈る際のマナーなどについて解説します。

-

- お歳暮のお礼状は何を書いたら良い?

- お礼状を送るタイミング、お礼状の適切な書き方、送る相手別のお礼状の例文、覚えておくべきマナーなどについて解説します。

-

- 寒中見舞いとはどんな風習?

- 寒中見舞いの由来や意味、寒中見舞いを送る適切な時期、はがきを送る際のマナーなどについて解説します。

-

- お歳暮とは?

- そもそもお歳暮とはいつ、どのようにして始まったものなのかをご紹介します。

-

- お歳暮のマナーとは?

- お歳暮を贈るにあたって覚えておきたいマナーについてご紹介します。

-

- 贈る時期とは?

- お歳暮を贈る適切な時期や、お歳暮の準備をスタートする時期、贈る時期を過ぎてしまった場合の対処法やマナーを解説します。

-

- お歳暮の相場はいくら?送り先別の目安となる金額や基本マナー

- お歳暮を贈る際、どれくらいの価格帯のものを選べばよいのかについてご紹介します。

-

- 失敗しない選び方とは?

- 相手の好みに合わせた品物を選びたい方は、こちらをご覧ください。

-

- お返しはどうすればいい?

- お歳暮のお返しやお礼をする方法について解説します。

-

- お歳暮の熨斗(のし)の書き方や付け方、知っておきたい基本

- 贈り物にかける白い紙についてご紹介します。

-

- 法人用のお歳暮は何が人気?おすすめご紹介!

- 法人向けのお歳暮になると悩みますよね。どんなお歳暮が人気なのかご紹介します。

-

- 結婚後のお歳暮、義実家や両親には贈るべき?

- 近しい仲の場合、お歳暮を贈りにくいですよね。結婚後のお歳暮事情についてご紹介します。

-

- お歳暮を企業に贈る前にコンプライアンスを確認しよう!

- 日頃からお付き合いのある法人様にお歳暮を贈る前に必ず確認しておきたい、コンプライアンスとお歳暮に関してご説明いたします。

-

- お歳暮と寒中見舞いの違いを知って使い分けをしよう!

- 寒中見舞いがどのようなものかをご紹介いたします。

-

- お歳暮を直接渡すときに注意したい風呂敷の包み方

- お歳暮を直接渡すときに気を付けるべきマナーを、風呂敷の包み方と一緒にご紹介いたします。

-

- お歳暮に添える挨拶の手紙「添え状」の書き方や例文を紹介

- 添え状の書き方や送り状との違い、手渡しする場合の挨拶の方法を紹介します。

-

- お歳暮に名入れは必要?基本マナーと書き方を解説

- 名入れの基本マナーと書き方について解説いたします。

-

- 喪中でもお歳暮は贈る?期間、品物選びの正しいマナー

- 「喪中のお歳暮」に関するマナーについて、ご紹介いたします。

-

- お歳暮、忌明けに贈るときのマナーは?

- 忌明けにお歳暮を贈る際のマナーについて解説いたします。

-

- なぜお歳暮にハムを贈るの?理由を徹底解説!

- なぜお歳暮にハムが定着したのか、また送る相手別にハムギフトの選び方についてご紹介いたします。

-

- お歳暮は経費で落ちるの?注意点を紹介!

- お歳暮を経費で落とせるのか、注意点を含めて解説いたします!

-

- 食べ物以外の人気お歳暮商品をご紹介!

- 食べ物以外のお歳暮で人気の品物をご紹介いたします。

-

- 【お歳暮とお年賀】意味はなに?詳しくご紹介!

- お歳暮とお年賀の意味や違いなどについてご説明いたします。

-

- お歳暮で贈る人気の定番商品をご紹介!

- お歳暮で喜ばれる人気の定番商品をご紹介いたします。

-

- お歳暮って誰に贈るもの?一般的な贈り先

- 一般的なお歳暮の贈り先をご紹介いたします。

-

- 【お歳暮マナー】手渡しするときは注意点に気を付けよう!

- お歳暮を手渡しする際の注意点をご紹介いたします。

-

- お歳暮で贈られる「年取り魚」とは?

- 「年取り魚」がどのようなものなのかについてご紹介いたします。

-

- お歳暮とお中元の違いは?品物や金額の違いを紹介

- お歳暮とお中元の違いについて解説いたします。

-

- お歳暮にうなぎを贈っても大丈夫?うなぎに関する意外な事実とは

- お歳暮に贈られるうなぎについて解説いたします。

-

- お歳暮で贈られる「嫁ブリ」とは?

- 「嫁ブリ」とはどのようなものなのかご紹介いたします。

-

- お歳暮で贈られる「新巻鮭」とは?

- 「新巻鮭」とはどのようなものなのかご紹介いたします。

-

- お歳暮の上手な断り方とは?

- お歳暮をやめるときの挨拶・例文をご紹介いたします。

-

- 人気のお歳暮・冬ギフト人気ランキング2026年!

- もらって嬉しいお歳暮、喜ばれる品物の選び方をご紹介いたします。