#お歳暮

お歳暮はいつまでに贈る?11月の贈答はOK?時期が遅れた場合は?

1年の締めくくりに感謝を伝える「お歳暮」には、適切な贈答時期があります。

「具体的にいつまでに贈るべきか?」「最近増えている11月の贈答は失礼にあたらないか?」など、時期に関する疑問は尽きません。この記事では、お歳暮をいつ贈るのが適切かという基本知識から、11月からの贈答の可否について解説します。また、時期を過ぎてしまった場合の対処法やマナーもご紹介しますので、お歳暮の準備にご活用ください。

-

- この記事で分かること

- ・お歳暮を贈るのに望ましい期間は、12月上旬~20日頃。地域差があり、相手が関東地方在住の場合は11月中に贈っても良いとされる。

- ・12月20日頃を過ぎた場合は、代わりに御年賀として年明けに贈る。松の内の期間(1月7日が一般的)を超える場合は、寒中見舞いとして贈る。

- ・贈り物を選ぶ際の「縁起が良い品・悪い品」の伝統的な解釈。熨斗の基本的な使い方「内熨斗」「外熨斗」「表書き」「無地」「水引」の正しいマナー。受け取りのタイミングが難しい贈り先には、日持ちするものを贈る。

お歳暮とは

お歳暮は、お世話になった相手に一年間の感謝の気持ちを込めて渡す贈り物です。明治時代以降に一般的な習慣として根付いたと言われていて(※諸説あります)、年末の挨拶にまわる風習も「歳暮回り」と呼ばれています。

お歳暮はお中元と一緒に考えられることも多いですが、この2つは贈る時期が異なります。お盆の時期に贈るのがお中元、年の瀬に贈るのがお歳暮です。

お歳暮を贈る相手は数年前まで、上司や取引先などのビジネス関係や、義実家をはじめとする親戚のように目上の相手が中心でした。最近は実家や友人など気取らない相手にも贈るケースが増えていて、お歳暮の時期が近づくとデパートやスーパーなどでお歳暮商戦が加熱しています。

関連記事:お歳暮の意味と由来 お中元との違いは?

お歳暮を贈る時期はいつからいつまで?

「お歳暮を贈る時期」は原則として12月ですが、年々早まる傾向にあり、最近は11月に贈ることも増えています。

地域によっても若干の差異がありますが、11月に贈っても問題はないのでしょうか。

お歳暮は12月上旬〜12月20日頃に贈るのが一般的

一般的に、お歳暮を贈る時期は本来12月上旬〜12月20日頃までとされていますが、狭い日本の中でも地方によってお歳暮を贈るべき時期は異なります。

中には、12月13日頃から贈るのが良いとされる地域もあります。これは、12月8日の「事始め(地方によっては「事納め」)」からお正月の準備を始める習慣があり、12月13日に行う「すす払い」で家の中や仏壇がきれいになってからお歳暮を届ける、との考えや風習に基づくものです。こうした時期の違いは、自分の地域ではなく、贈る相手の地域によるものです。相手先の地域の慣習を確認しておくとよいでしょう。

もともとお歳暮の起源は室町時代頃で「御霊祭(みたままつり・ごりょうまつり)」という先祖の霊をお迎えする行事でのお供え物から始まったと言われています(※諸説あります)。

年末が近づくほど、どの家もお正月準備で忙しくなるため、12月20日までに届けた方が望ましいとされています。

11月下旬に贈るのも場合によっては「アリ」

一般的に、相手が関東地方在住の場合は11月中に贈っても良いとされています。

相手が年末に帰省したり、海外旅行に行ったりする予定がある場合、早めに贈っておく方が、かえって都合が良いこともあります。

地域によってお歳暮を贈る時期が異なる

お歳暮は、地域によって贈るべき時期に違いがあるので注意が必要です。

大まかには関東地方と沖縄、その他の地域で大きく分けられることが特徴です。また、地域の中でも時期が異なる場合もあるので、あくまでも目安にしつつ、事前に確認することをおすすめします。

関東地方から順に、見ていきましょう。

-

- 関東地方

- 関東地方は、他の地域よりも少し早めの12月1日〜12月20日と言われています。東京や神奈川などでは12月初旬に届けることも増えており、年々贈る時期が早まっている傾向にあります。

11月末ごろに贈っても失礼に当たらないとされているので、関東地方に住む人に贈る場合は、相手の都合を確認した上で早めに準備するのが無難でしょう。

-

- 沖縄

- 沖縄はお歳暮の時期が比較的長く、12月初旬〜25日頃と言われています。とは言え、年の暮れが近づいてくると忙しくなってしまうもの。なるべく早めの準備を心がけるようにしたいものです。

-

- その他の地域

- 北海道地方

- 12月10日頃〜20日頃が一般的とされています。

- 東北地方

- 12月10日頃〜20日頃が一般的とされています。

- 北陸地方

- 12月10日頃〜20日頃が一般的とされています。

- 東海地方

- 12月10日頃〜20日頃が一般的とされています。

- 関西地方

- 12月13日頃〜20日頃が一般的とされています。「正月事始め」である13日以降に贈る風習が根強く残っている地域です。

- 中国地方

- 12月10日頃〜20日頃が一般的とされています。

- 九州地方

- 12月10日頃〜20日頃が一般的とされています。

お歳暮の準備はいつスタートしたら良い?

12月上旬〜20日ごろにお歳暮を届けるためには、品物選びや配送手配などの準備はいつからスタートしたら良いのでしょうか。ここでは、お歳暮の準備をはじめる時期について解説します。

11月にお歳暮を贈る人が増えている

お歳暮の発送時期が早まっている理由としては、デパート・百貨店での「早割」が影響していると考えられます。

早割とは、注文が殺到する年末近くではなく、早めに注文しておくことでお歳暮の費用が割引される仕組みのことで、近年かなり一般的になってきています。

お歳暮を贈る際は、デパート・百貨店でお歳暮を購入してそのまま発送するケースが多いため、こうした影響を受けて徐々にお歳暮の配送時期が早まっているのです。

11月にお歳暮を贈る準備の流れ

10月中から準備を始め、11月に品物を選ぶスケジュールであれば余裕を持って準備できます。

お歳暮は贈り先や贈る品の種類が多いほど時間がかかるため、なるべく早めに取り掛かるのが望ましいでしょう。

- Step.1:お歳暮の贈り先の情報をまとめる

- まずは「氏名、住所、郵便番号、電話番号」などの情報をまとめておきます。

同時に地域ごとのお歳暮の時期を調べておくと便利です。また、事前に予算を検討してまとめておくと、注文の際にあわてる必要がなくなり安心です。 - Step.2:送り状を作成する

- お歳暮を郵送する場合、「送り状」を事前に送るとより気持ちを伝えることができます。

送り状には「お歳暮を贈りました」という事項と、感謝の言葉を記しましょう。 - Step.3:贈り物を選ぶ

- 予算と相手の情報を考慮しながら、贈り物を選びましょう。取引先などに贈る場合、お歳暮の相場は相手との関係性で変わります。

一般的な取引先などの場合は3,000円程度、お得意様、特別にお礼を伝えたい人に対しては5,000円から10,000円程度を目安にするとよいでしょう。 お歳暮では、10,000円を超える品物を贈ることはそれほど多くありません。 - Step.4:贈り物の発送を手配する

- デパートやネットショップで商品を購入して送付することが一般的です。

お歳暮の熨斗(のし)や包装も、店舗に依頼するほうが便利です。

お歳暮は相手に合わせた配慮が大事

お歳暮を贈るときには、適切な時期を選んで送るだけでなく、相手の方がきちんと受け取れるかを考えて贈ることも大切です。ここでは、相手に合わせて配慮したいポイントを2つ紹介します。

相手が受け取りやすい日を選ぶ

お歳暮は時期に合わせて贈ることも大切ですが、相手が受け取りやすい日時を選ぶと、気遣いの行き届いた贈り物ができます。あらかじめ相手に連絡を取って受け取れる日を確認して、それにあわせて手渡しもしくは配送します。個人に贈る場合は、出張や旅行などで長期間不在にすることがないか確認すると良いでしょう。法人の場合は、営業日カレンダーからも受け取りやすい日程を確認することが可能です。時間帯は、早朝や食事時を避けるのがマナーだとされています。

個人の場合、お歳暮を贈る人の7割ほどは、贈る件数が3件以下という調査結果があることから、全員に予定を確認するのも難しくないでしょう。ただし個人事業主や中小企業の経営者など、たくさんの取引先にお歳暮を送る場合、毎年直接連絡して日時を確認するのは骨が折れます。このように贈る相手が多い場合は、手渡しよりも配送がおすすめです。ネット通販では相手先の情報を登録しておくことで翌年以降も簡単に贈れるため、お歳暮手配の負担を軽減できて、大変便利です。

<参考>

お歳暮のアンケート調査(7) / ネットリサーチのマイボイスコム

贈り先の都合に配慮した選び方

お歳暮では、食卓を彩る食品や飲み物が定番として根強い人気を誇ります。相手の好みや暮らしぶりに寄り添って選んだ品は、食卓を豊かにし、感謝の心をあたたかく伝えてくれるはずです。

受け取りのタイミングが難しい方や、ライフスタイルが多様な方にも安心して贈れるよう、日持ちのする品物も人気です。贈る相手のご都合やお好みに合わせて選ぶと、より喜ばれるでしょう。

とりわけ魚介類や肉類など、新鮮さが求められる贈り物は、保存方法や賞味期限への気配りが欠かせません。先様の都合に合わせて手配すれば、負担をかけることなく、気持ちよく受け取っていただけます。

実際、郵便局のネットショップでお歳暮を購入されたお客様にアンケートを行った結果からも、日持ちのする食品や飲料が好まれていることが明らかになっています。ご不在の多い贈り先にも、安心して贈れる品物選びの参考として、アンケート結果をご活用ください。

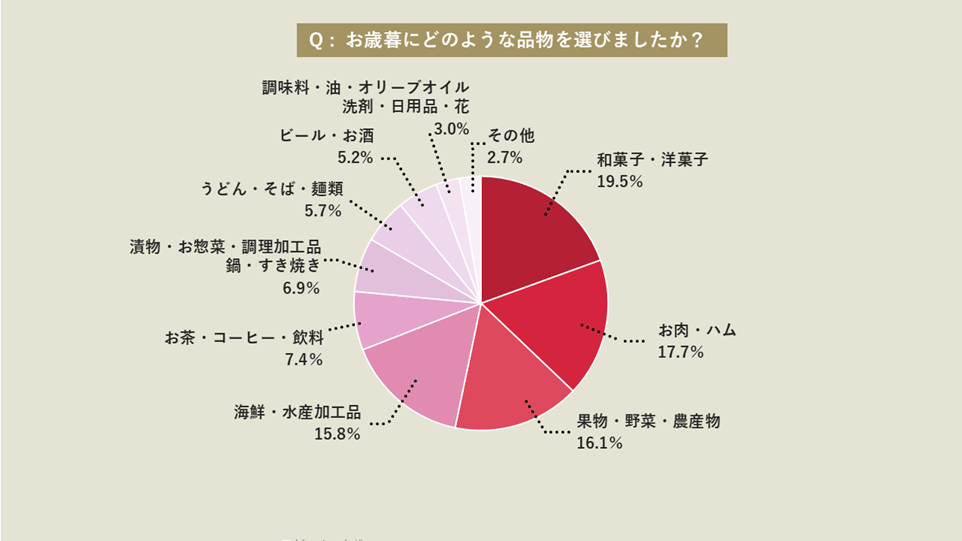

お歳暮にどのような品物を選びましたか?

アンケート結果では、菓子類(19.5%)が最も多く、個包装のお菓子の詰め合わせや日持ちする焼き菓子などが、味の面でも配送の面でも選びやすく、重宝されていると考えられます。

続いて多かったのはお肉やハム・ソーセージ類(17.7%)です。冷蔵保存や常温保存できる加工肉は、忙しいご家庭の手間を省きながら、食卓を豊かにする贈り物として支持を集めています。

さらに、2位と僅差の3位は果物・野菜・農産物(16.1%)。「贈る相手に旬の味覚を味わってもらいたい」という気持ちの表れであり、健康や季節感を大切にする心づかいといえるでしょう。

上位3位はいずれも常温でお届けでき、日持ちを意識しつつ相手の暮らしに寄り添う選択となっていることが分かります。

受け取りのタイミングが難しい方や、ライフスタイルが多様な方に贈る際は、日持ちのする品物から選んでみてはいかがでしょうか。

お歳暮を贈る際の基本マナー

お歳暮を贈る際には、マナーがあります。

熨斗(のし)紙や贈る時期など、押さえておきたいポイントをご紹介します。

お中元を贈った場合、お歳暮はどうする?

お中元を贈った方に、必ずお歳暮を贈らなければいけないという明確な決まりはありません。

お中元とお歳暮は、どちらも日頃の感謝を伝える贈り物です。両方贈る方もいらっしゃいますが、ご事情により贈り物が難しい場合は、無理をせず、ご自身や相手との関係性を大切にされることをおすすめします。一般的には、お中元よりお歳暮を優先される方が多い傾向にありますが、必ずしも贈らなければならないものではありません。

関連記事:もらって嬉しい人気お歳暮・冬ギフト人気ランキング2026年!喜ばれる品物の選び方

お歳暮には熨斗(のし)紙を付ける

お歳暮を持参する場合は「外熨斗」を付けるのが一般的です。お歳暮であることを分かりやすく示し、日頃の感謝を表す、といった意味があります。

お歳暮を郵送する場合は「内熨斗」で贈るようにします。包装紙の内側に熨斗紙を付けることで、輸送しても傷や汚れが付きにくくなることが理由です。

関連記事:お歳暮の熨斗(のし)の書き方や付け方、知っておきたい基本

自分や相手が喪中の場合、時期と表書きに配慮する

「自分や相手が喪中のときには、お歳暮を贈るのをやめた方が良いのでは」と考える人もいるかもしれません。しかし、お歳暮はお祝いの品ではなく、日頃お世話になっている方へ感謝の気持ちを伝えるためのものです。

そのため、自分や贈り先が喪中のときにも贈って構いませんし、受け取ることも問題ありません。ただし、忌中とされる四十九日が過ぎるまでは葬儀・法要の準備や役所・金融機関などでの手続きがあり何かと大変なので、自分の身内に不幸があったとき・相手側に不幸があったときに関わらず、お歳暮を贈るのは四十九日忌の法要が終わる忌明け後にした方が良いでしょう。

熨斗紙には「お歳暮」という文字で表書きをします。表書きとは、慶事や弔事の際に熨斗紙の上部に書く文言、つまり贈り物に関する項目のことです。

お歳暮を贈るべき時期が四十九日までの忌中期間に当たるときは、年内にお歳暮として贈ることは取りやめ、松の内(1月7日もしくは1月15日)を過ぎてから、「寒中御見舞」「寒中御伺」として贈るようにします。ただし、「お年賀」の言葉はおめでたい意味合いを持つため、喪中のときには使わないよう注意することが必要です。一般的に、お歳暮を贈るときには紅白の蝶結びの水引を使いますが、「相手が喪中なので失礼に当たるかもしれない」と心配される場合は、白い無地の熨斗に「お歳暮」「御礼」と書いて送ると良いでしょう。

お歳暮では表書きのほか、水引の下部には名入れ(贈る人の名前)を行います。

表書きと名前は、濃い墨の毛筆や、筆ペンを使って丁寧に書きます。必ず横書きではなく、縦書きで書くようにしましょう。

マナーとしては、濃い墨の毛筆や筆ペンを使い、黒以外のペンやボールペン、鉛筆は避けるのが望ましいとされています。

関連記事:喪中でもお歳暮は贈る?期間、品物選びの正しいマナー

不適切な贈答品は避ける

お歳暮のような季節のご挨拶としての贈答品は、縁起の良いものを選ばれることが多いです。

出世魚で神様の供え物とされてきた新巻鮭などが定番品だったことが理由とされています。

現代ではお歳暮のギフトのルールは緩くなってきていますが、縁起が悪い贈答品は避けるようにしなければいけません。

伝統的には、シクラメンや櫛、刃物類、ハンカチなどは、言葉の響きや意味から縁起が良くないとされる場合があります。ただし、近年は価値観も多様化しており、相手の好みや考え方を尊重して選ぶことが大切です。気になる場合は、贈る前に相手のご意向を確認するのも良いでしょう。

万が一、お歳暮の時期を過ぎてしまった場合の対処法

お歳暮の時期が過ぎても、年内に届く場合はお歳暮として贈っても問題ありません。しかし、年内を過ぎてしまった場合はお歳暮として贈ることはできません。では、どうすれば良いのでしょうか。

年内を過ぎた場合は、代わりに「御年賀」として贈る

お歳暮を贈る時期を過ぎてしまった場合は、代わりに「御年賀」として年明けに贈ることもあります。

お年賀を贈れる時期は、関東で1月7日まで、関西で1月15日までに届く場合で、お正月の門松を飾る「松の内」と呼ばれる期間中に限られます。この期間を過ぎるとお年賀として贈ることはできないため、注意が必要です。

関連記事:【お歳暮とお年賀】意味はなに?詳しくご紹介!

届く時期が松の内を超える場合は「寒中御見舞」で贈る

松の内の期間を過ぎてしまうようであれば、大寒を迎える2月4日までに品物を贈るようにします。表書きは「寒中御見舞(寒中見舞い)」「寒中御伺(おうかがい)」として贈りましょう。

目上の方に贈る場合は、表書きを「寒中御伺」とする方が尊敬の念がより相手に伝わり、好印象を与えられるでしょう。

沖縄の場合は地域によりお歳暮のまま贈っても問題ない

沖縄では現在でも旧正月を祝う地域があるため、「お歳暮」の熨斗(のし)でも贈れる場合があります。ただし、沖縄県内でも地域によって事情は異なるため、「お歳暮」として贈っても問題がないかどうかあらかじめ確認しておくことが大切です。

間違ったタイミングで贈らないよう、事前にしっかりと調べておくようにしましょう。

贈る時期が遅れた場合は早めに連絡する

もしお歳暮の時期を過ぎてしまった場合は、お詫びの電話をするか手紙を送るのが無難です。

毎年贈っている相手には、「今年は〇〇さんから届かない」と思われるおそれがありますので、早めに連絡するようにしましょう。

年末はお仕事などでお忙しい方も多いかと思いますが、お歳暮は季節のご挨拶として贈るものですので、余裕を持って準備されることをおすすめします。

時間がない場合は、ネット通販でカタログギフトなどを贈るという方法もあります。

また、相手からお歳暮をいただいた場合には、必ずお礼状を送ります。お礼状は、お歳暮が届いたらなるべくすぐに出すのがマナーです。

関連記事:お歳暮を贈るときのマナーとは

お歳暮を贈る時期に関するよくある質問

Q.お歳暮を渡す時はどんな挨拶をしたら良い?

手渡しの場合は、口頭で感謝の言葉を添えて渡します。配送の場合は品物より先に、手書きの送り状を送付するとより丁寧に感謝の気持ちを伝えられます。

どちらのケースも「今年も一年お世話になりました。心ばかりの品ですがお納めください」と日頃の感謝を素直に伝える言葉選びをすると良いでしょう。『つまらないものですが』という表現は、謙遜の気持ちを表す日本の伝統的な言い回しですが、相手によっては誤解を招く場合もあります。相手との関係性や場面に応じて使い分けると良いでしょう。

Q.お歳暮のお返しはいつ贈る?

お歳暮を受け取ったら、3日以内を目安にお礼状を送るのが一般的なマナーだとされています。お返しの品物を贈る必要はありませんが、相手との関係性によっては贈っても構いません。お返しを贈る時期は、お年賀として年明け〜松の内(1月7日)に、もしくはそれ以降に寒中見舞いの形でなど、少しあいだを開けて贈ると良いでしょう。

関連記事:お歳暮のお礼状は何を書いたら良い?お礼状を書く際のマナーについて解説

関連記事:お歳暮のお返しはどうすればいいの? お礼状や返礼品のマナーを解説

Q. お歳暮はいつまでに送ればいいですか?

贈る時期の期限は、12月20日頃までが一般的です。この日を過ぎた場合、年明け〜松の内(1月7日まで)ならば表書きを「御年賀」に、大寒(2月4日まで)ならば「寒中御見舞」に切り替えましょう。

お歳暮はいつまでに何を贈る?悩んだら郵便局のネットショップがおすすめ

日頃のお付き合いに対する感謝の気持ちや、相手への心遣いを伝えるにはうってつけのお歳暮ですが、「いつまでに贈るべきなのか?」「何を贈れば良いのか?」といった基本的なことは意外と知らない、という方は少なくないはず。

年末が近づくと焦ってしまい、「誰に聞けば良いのか分からない……」 という場合もあるでしょう。

そんな時は、「郵便局のネットショップ」がおすすめです。お歳暮担当のバイヤーが選りすぐりのお歳暮ギフトをピックアップしたコーナーをはじめ、予算や贈る相手との関係性に合わせておすすめの贈りものを選べるほか、早割申し込みでお得に商品を贈ることができます。豊富な種類が揃っているので、きっと目的に合ったギフトが見つかるでしょう。

サイト上では「お歳暮とお中元の違いは?」「会社の上司、親戚、友人などどんな相手に贈るべき?」「相場の金額はいったいどれくらい?」といった知識やマナーについてもまとめていますので、ぜひ選び方の参考にしてみてください。

※コラムの内容については、地域性や諸説ございます。

日本郵便株式会社として記載内容のみを推奨しているものではございません。

-

- お歳暮にはお菓子がふさわしい?

- お歳暮にお菓子が適している理由や、お歳暮用のお菓子の選び方、人気のお菓子、お菓子を贈る際のマナーなどについて解説します。

-

- お歳暮のお礼状は何を書いたら良い?

- お礼状を送るタイミング、お礼状の適切な書き方、送る相手別のお礼状の例文、覚えておくべきマナーなどについて解説します。

-

- 寒中見舞いとはどんな風習?

- 寒中見舞いの由来や意味、寒中見舞いを送る適切な時期、はがきを送る際のマナーなどについて解説します。

-

- お歳暮とは?

- そもそもお歳暮とはいつ、どのようにして始まったものなのかをご紹介します。

-

- お歳暮のマナーとは?

- お歳暮を贈るにあたって覚えておきたいマナーについてご紹介します。

-

- 贈る時期とは?

- お歳暮を贈る適切な時期や、お歳暮の準備をスタートする時期、贈る時期を過ぎてしまった場合の対処法やマナーを解説します。

-

- お歳暮の相場はいくら?送り先別の目安となる金額や基本マナー

- お歳暮を贈る際、どれくらいの価格帯のものを選べばよいのかについてご紹介します。

-

- 失敗しない選び方とは?

- 相手の好みに合わせた品物を選びたい方は、こちらをご覧ください。

-

- お返しはどうすればいい?

- お歳暮のお返しやお礼をする方法について解説します。

-

- お歳暮の熨斗(のし)の書き方や付け方、知っておきたい基本

- 贈り物にかける白い紙についてご紹介します。

-

- 法人用のお歳暮は何が人気?おすすめご紹介!

- 法人向けのお歳暮になると悩みますよね。どんなお歳暮が人気なのかご紹介します。

-

- 結婚後のお歳暮、義実家や両親には贈るべき?

- 近しい仲の場合、お歳暮を贈りにくいですよね。結婚後のお歳暮事情についてご紹介します。

-

- お歳暮を企業に贈る前にコンプライアンスを確認しよう!

- 日頃からお付き合いのある法人様にお歳暮を贈る前に必ず確認しておきたい、コンプライアンスとお歳暮に関してご説明いたします。

-

- お歳暮と寒中見舞いの違いを知って使い分けをしよう!

- 寒中見舞いがどのようなものかをご紹介いたします。

-

- お歳暮を直接渡すときに注意したい風呂敷の包み方

- お歳暮を直接渡すときに気を付けるべきマナーを、風呂敷の包み方と一緒にご紹介いたします。

-

- お歳暮に添える挨拶の手紙「添え状」の書き方や例文を紹介

- 添え状の書き方や送り状との違い、手渡しする場合の挨拶の方法を紹介します。

-

- お歳暮に名入れは必要?基本マナーと書き方を解説

- 名入れの基本マナーと書き方について解説いたします。

-

- 喪中でもお歳暮は贈る?期間、品物選びの正しいマナー

- 「喪中のお歳暮」に関するマナーについて、ご紹介いたします。

-

- お歳暮、忌明けに贈るときのマナーは?

- 忌明けにお歳暮を贈る際のマナーについて解説いたします。

-

- なぜお歳暮にハムを贈るの?理由を徹底解説!

- なぜお歳暮にハムが定着したのか、また送る相手別にハムギフトの選び方についてご紹介いたします。

-

- お歳暮は経費で落ちるの?注意点を紹介!

- お歳暮を経費で落とせるのか、注意点を含めて解説いたします!

-

- 食べ物以外の人気お歳暮商品をご紹介!

- 食べ物以外のお歳暮で人気の品物をご紹介いたします。

-

- 【お歳暮とお年賀】意味はなに?詳しくご紹介!

- お歳暮とお年賀の意味や違いなどについてご説明いたします。

-

- お歳暮で贈る人気の定番商品をご紹介!

- お歳暮で喜ばれる人気の定番商品をご紹介いたします。

-

- お歳暮って誰に贈るもの?一般的な贈り先

- 一般的なお歳暮の贈り先をご紹介いたします。

-

- 【お歳暮マナー】手渡しするときは注意点に気を付けよう!

- お歳暮を手渡しする際の注意点をご紹介いたします。

-

- お歳暮で贈られる「年取り魚」とは?

- 「年取り魚」がどのようなものなのかについてご紹介いたします。

-

- お歳暮とお中元の違いは?品物や金額の違いを紹介

- お歳暮とお中元の違いについて解説いたします。

-

- お歳暮にうなぎを贈っても大丈夫?うなぎに関する意外な事実とは

- お歳暮に贈られるうなぎについて解説いたします。

-

- お歳暮で贈られる「嫁ブリ」とは?

- 「嫁ブリ」とはどのようなものなのかご紹介いたします。

-

- お歳暮で贈られる「新巻鮭」とは?

- 「新巻鮭」とはどのようなものなのかご紹介いたします。

-

- お歳暮の上手な断り方とは?

- お歳暮をやめるときの挨拶・例文をご紹介いたします。

-

- 人気のお歳暮・冬ギフト人気ランキング2026年!

- もらって嬉しいお歳暮、喜ばれる品物の選び方をご紹介いたします。